Y a t-il une relation mathématique entre la charge virale d’un groupe et le nombre de nouvelles contaminations dans ce groupe ? Et, par exemple, abaisser la charge virale à l’échelle d’une population implique t-il une baisse du nombre de nouvelles contaminations ?

Les mesures de charge virale communautaire, qui pourraient y répondre, se montrent sur certains aspects très insuffisantes.

Souvent en matière de prévention de la transmission, les choses ne sont pas aussi simples qu’on le croit de prime abord, comme le montre la question qui constitue le titre de cet article. Y répondre revient à recourir à un concept employé depuis la fin des années 2000 dans la littérature scientifique internationale, celui de « charge virale communautaire ».

La charge virale communautaire peut être définie comme une mesure biologique cumulant la charge virale des individus qui composent une même unité géographique ou une même communauté (au sens qui lui donnent les scientifiques, à savoir, simplement un ensemble d’individus prédéfini comme échantillon de recherche et jugé suffisamment homogène pour exprimer la réalité épidémiologique de ce groupe d’individus). Concrètement, cette mesure consiste le plus souvent en l’addition des charges virales connues dans un groupe donné, ou dans leur moyenne ou médiane. Derrière cette mesure, il y a l’hypothèse, pas totalement absurde, que la charge virale ainsi calculée donne une idée de l’état du risque de transmission dans le groupe concerné. Ainsi, si la charge virale communautaire calculée à un instant t diminue à l’instant t+1, on peut espérer une incidence plus faible à l’instant t+1, c’est-à-dire une baisse de nombre de nouvelles contaminations dans le groupe. Avec la charge virale communautaire, il s’agirait donc de mesurer le risque de transmission dans la communauté. De plus, les résultats obtenus permettraient de mesurer l’efficacité des antirétroviraux dans le groupe concerné. Ainsi, c’est un autre concept que pourraient bien éclairer et prouver les mesures de charge virale communautaire, celui de traitement comme prévention (ou TasP), dont l’idée est précisément d’établir l’intérêt du traitement à l’échelle d’une population comme une stratégie de prévention des nouvelles transmissions.

Mais la mesure de charge virale communautaire est-elle aussi fiable qu’on le prétend ? Quel est le rapport entre la mesure scientifique ainsi produite, et la réalité épidémiologique ? Justement, et c’est là que les choses se compliquent, peut-on vraiment prétendre donner une idée de la « réalité épidémiologique », composée d’individus par définition instables, irréguliers, lorsqu’ils sont confrontés à un virus tout aussi instable et irrégulier ? Un article paru dans le Lancet au mois de mai fait le point sur le concept de charge virale communautaire, et adresse quatre critiques principales, constituant aux yeux de ses auteur-e-s autant de biais scientifiques menaçant la fiabilité et l’intérêt de la mesure telle qu’elle est actuellement pensée. Quels sont ces biais ?

Le problème de la sélection et des outils de mesure de la charge virale à l’échelle d’un groupe

Les mesures de charge virale communautaire dépendent de manière inextricable de la configuration sociale du groupe étudié. En effet, la mesure n’aura pas la même pertinence dans une population avec un fort taux d’inclusion dans le soin (personnes sous traitement ou tout au moins suivies), et dans une population où un nombre important d’individus ne sont pas inclus dans le soin, ou ignorent tout simplement leur infection au VIH. Pourquoi ?

Il faut bien comprendre que les mesures effectuées sont dépendantes des diagnostics et de leur recensement. Afin de mesurer correctement la charge virale communautaire, il faut au préalable que les individus de la communauté considérée soient diagnostiqués, qu’ils soient pris en charge, qu’on puisse mesurer leur charge virale et, enfin, que cette charge virale soit recensée et transmise aux chercheurs qui mesurent la charge virale communautaire. En considérant ce qu’on appelle parfois la « cascade du soin » (ou cascade of care), on comprend mieux le problème.

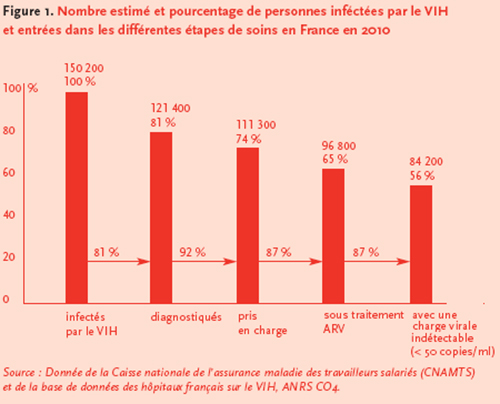

Voici par exemple cette « cascade » dans la situation française [1] :

En considérant les données issues de cette cascade, on voit que le nombre de personnes prises en charge n’excède pas les 75 %. Ainsi, à supposer qu’on puisse obtenir des données fiables sur l’ensemble de la population prise en charge, c’est le quart de la prévalence réelle qui échappera à l’analyse. Et quand bien même les personnes diagnostiquées adhéreraient pleinement au soin, c’est encore 19 % de la population qui échappe à l’analyse. On comprend donc aisément que la mesure de charge virale à l’échelle d’une population n’est pas représentative de la réalité épidémiologique de cette population, au sens où une partie non-négligeable des individus échappe au calcul, et où ces personnes sont précisément celles qui sont susceptibles de vivre avec une charge virale élevée. De plus, quand bien même on se situerait dans une situation idéale où la population serait parfaitement bien diagnostiquée (dépistage exhaustif et régulier), et où l’ensemble des personnes dépistées positives auraient un suivi médical, le calcul demeurerait partiel et trompeur. En effet, et malgré les évolutions récentes des tests de dépistage en laboratoire, la fenêtre sérologique [2] demeure et fait passer entre les mailles de la biologie un nombre sans doute non-négligeable de personnes en primo-infection (présentant le plus souvent une charge virale élevée). Or, puisque ce qui nous intéresse ici est l’incidence, on sait désormais que ces infections récentes sont à l’origine d’un grand nombre de nouvelles contaminations (en raison notamment de la combinaison d’une forte charge virale et de l’ignorance de son statut sérologique). Les auteur-e-s de l’article du Lancet soulignent que bien que ce biais ait été corrigé dans certaines mesures de charge virale communautaire, l’ampleur de la correction à effectuer demeure une inconnue partielle, et ne permet pas de conclure à la justesse des résultats.

Dernier problème relatif à la mesure et à l’échantillon pris en compte, il n’a pas échappé aux auteur-e-s que les mesures de charge virale communautaire pêchent par une illusion de stabilité : les charges virales individuelles à la base du calcul seraient stables dans le temps. Or, dans la réalité, bien que les traitements apportent souvent une stabilité de la charge virale, celle-ci demeure instable pour nombre d’individus. Ainsi, le calcul de la charge virale communautaire se base sur des mesures théoriquement stables (puisqu’on en fait la base de prédiction à moyen terme), mais en réalité instables. Cela constitue donc un gap entre la réalité du risque de transmission et le risque estimé.

La difficile estimation du risque de transmission du VIH et la prévalence

Ce deuxième biais concerne l’absence de prise en compte, dans les mesures de charge virale communautaire, de la prévalence de la communauté concernée. En effet, la communauté prise en considération se compose de personnes séropositives et séronégatives. La prévalence mesure précisément le taux de personnes séropositives au sein de la communauté. Or, le risque de transmission (et donc l’incidence) va fortement dépendre de la prévalence et du « réseau sexuel » de la communauté concernée (y a-t-il, ou pas, beaucoup d’inter-relations au sein de la communauté ? Le réseau est-il dense – composé d’un petit nombre de personnes qui plus est multi-partenaires, ou lâche ?).

Par exemple, prenons une première communauté dans laquelle la prévalence est de 5 %, et dans laquelle la charge virale moyenne est de 2000 copies/ml. Dans la seconde communauté, la prévalence est de 0-1 %, et la charge virale moyenne est également à 2000 copies/ml. Imaginons maintenant que la mesure soit optimale (toutes les personnes infectées sont prises en compte). Qu’en sera-t-il de l’incidence dans ces deux communautés ?

Sans surprise, elle sera plus importante dans la communauté à la plus forte prévalence, et sera encore plus importante si la même communauté consiste en un réseau sexuel dense. Comme l’indiquent les auteur-e-s, l’incidence est proportionnelle au produit de la prévalence, du taux moyen de rapport (sexuel), et du risque de transmission par rapport.

On le voit, sans prise en compte de la prévalence et du réseau sexuel, les mesures de charge virale communautaire sont incomplètes et ne permettent pas de prédire sérieusement l’incidence dans le groupe concerné.

Le poids du hasard et des variations

En se penchant encore plus précisément sur la nature de la communauté concernée, les auteur-e-s montrent les limites tant de l’approche purement biomédicale de la prévention que des calculs prédictifs en matière d’incidence. Le principe de François Jacob selon lequel « la science n’opère que localement » [3] semble bien ici se heurter à un « localement » trop difficile à paramétrer et à une dimension de hasard irréductible.

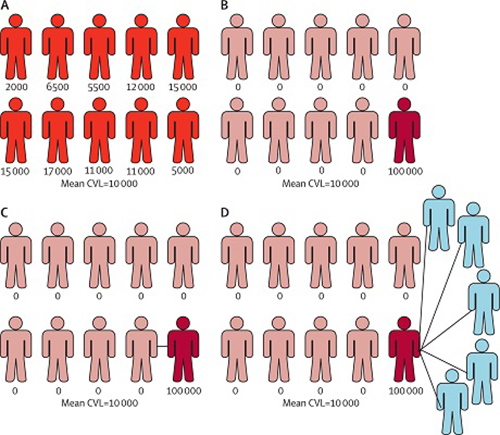

Le schéma suivant devrait éclairer le problème :

La situation A et la situation B représentent deux cas extrêmes. On le voit, dans les deux cas, la charge virale moyenne est de 10 000 copies/ml, mais alors que dans la situation A, l’ensemble du groupe est infecté, un seul individu (à la charge virale très élevée) est infecté dans la situation B. Ces deux situations montrent à elles-seules en quoi le calcul de charge virale peut potentiellement recouvrir des réalités bien différentes…

Mais sortons de ces cas extrêmes, et considérons les seules situations C et D, où, dans les deux cas, la prévalence (nombre de personnes infectées sur l’ensemble des personnes étudiées) est très faible. Il n’y a qu’une personne infectée, avec une charge virale de 100 000 copies/ml. La charge virale moyenne dans le groupe est à nouveau équivalente (10 000 copies/ml), mais le réseau sexuel de la personne ne l’est pas. En effet, dans la situation C, la personne infectée est monogame, alors qu’elle est multi-partenaire (avec un réseau sexuel élargi) dans la situation D. Le risque de transmission n’est évidemment pas le même dans les deux situations, et l’incidence non plus. En effet, imaginons que notre individu infecté dans la situation C soit monogame avec un autre individu infecté, le risque de transmission sera nul. Si, en revanche, dans la situation D, les partenaires multiples sont pour la plupart séronégatifs, le risque de transmission se révélera important.

La transmission du VIH dans une communauté est donc attribuable à un grand nombre de facteurs, parmi lesquels on trouve le comportement sexuel, le réseau sexuel et les charges virales des personnes composant ce réseau. Ce qui signifie pour les auteur-e-s que « dans les communautés avec une charge virale moyenne similaire, des variations sensibles des schémas de transmission ne sont pas seulement possibles, mais attendus ». Le calcul de charge virale communautaire est donc mis à l’épreuve de ces variations, lesquelles permettent de pointer le caractère bien trop aléatoire de cette mesure.

Le biais « écologique », ou la délicate traduction entre niveau populationnel et niveau individuel.

Le dernier biais mis en évidence par les auteur-e-s est une critique classique des interprétations épidémiologiques. Il s’agit du « biais écologique », selon lequel on a trop souvent tendance à interpréter des données obtenues à un niveau populationnel (au niveau du groupe ou de la communauté) comme si elles se rapportaient au niveau des individus. Bien-sûr, dans les études sur la charge virale communautaire, ce biais est souvent anticipé et mis en évidence dans la méthodologie, mais aussitôt oublié dès qu’il s’agit d’interpréter les résultats, et plus encore lorsqu’il s’agit de les transformer en politique publique. Mettre en avant une causalité au niveau des individus alors qu’elle est obtenue au niveau de la population étudiée est « problématique ». En effet, la réduction de l’incidence dans une population donnée ne signifie pas nécessairement que la charge virale des individus qui la composent a diminué. Cette réduction de l’incidence peut être due à d’autres facteurs, tels que des efforts de prévention nouveaux (l’exemple le plus frappant est la mise en place des échanges de seringues pour les usagers de drogue : là, la baisse de l’incidence n’a que peu de rapport avec une baisse de la charge virale des individus). Très souvent, cependant, on peut espérer une corrélation plus ou moins forte entre réduction de l’incidence et réduction de la charge virale dans la population, mais il faut prendre ces interprétations avec prudence. La force de la corrélation est par ailleurs différente selon le type de population étudiée : elle sera plus probable dans une communauté au réseau sexuel dense et à forte prévalence, que dans une population large avec des modes de transmission différents. Ainsi, le « biais écologique » modère fortement le caractère prédictif des études sur la charge virale communautaire.

Quelles solutions ?

On nous reprochera sans doute de ne pas avoir répondu à la question de départ (« Abaisser la charge virale à l’échelle d’une population conduit-il mécaniquement à une baisse du nombre de nouvelles contaminations ? »), précisément parce que, si l’on suit l’argumentation qui précède, on comprend qu’il n’est pas aisé d’y répondre. La question nécessite donc une reformulation, du type : « comment arriver à montrer que la diminution de la charge virale à l’échelle d’une population implique une baisse du nombre de nouvelles contaminations ? ». C’est ce à quoi tentent de répondre cet article du Lancet dans sa conclusion.

Tout d’abord, les auteur-e-s rappellent que la pertinence de la mesure dépendra rigoureusement de la pertinence des données de santé publique dans la population considérée. Si la prévalence n’est connue qu’avec incertitude, que les mesures individuelles de charge virale sont incertaines, le calcul de la charge virale dans le groupe sera assurément défaillant.

Par exemple, une mesure adéquate se concentrerait sur la proportion, dans la population entière, des seules personnes ayant une charge virale détectable au-delà d’un niveau donné (soit au-delà de l’indétectabilité en elle-même, soit au-delà d’un certain nombre de copies/ml). L’idée est de se concentrer sur les seules personnes dont on estime raisonnablement qu’elles sont responsables de l’écrasante majorité des nouvelles contaminations. Mais il s’agit également d’incorporer, dans cette mesure, la prévalence au VIH estimée dans la population en prédisant que les personnes qui ne sont pas prises en charge (parce qu’elles ignorent leur séropositivité ou parce qu’elles refusent de prendre un traitement), ont une charge virale détectable. Ainsi, on réintègre les personnes les plus à mêmes d’avoir une charge virale élevée dans le calcul de la charge virale communautaire, même si leurs charges virales individuelles ne sont pas directement mesurées. Il s’agit de mieux coller à la cascade présentée plus haut, et de donner une image de l’épidémie dans la communauté plus fidèle à ce que l’on sait par ailleurs de la prévalence. Encore une fois, la précision des données de prévalence est cruciale (certaines données ne prennent parfois même pas en compte un nombre estimé de personnes ignorant leur séropositivité, confondant prévalence estimée et prévalence mesurée par les autorités de santé publique…). Par ailleurs, il sera nécessaire, pour obtenir des données plus pertinentes, de compléter les données épidémiologiques à l’échelle du groupe par des données comportementales, par des suivis de cohortes ou encore par des modélisations mathématiques. Ce n’est que dans un contexte d’information importante et plurielle sur le groupe concerné que la mesure de la charge virale à l’échelle de ce groupe se révèle intéressante en termes de santé publique.

Notes de l'article :

[1] Les auteur-e-s de l’article illustrent leur propos par la cascade américaine, je prends ici la liberté de faire état de la situation française, qui se distingue essentiellement de la situation américaine par un meilleur taux d’inclusion dans le soin.

[2] Intervalle entre l’infection et sa détectabilité par les tests de dépistage. Voir aussi : Dépistage du VIH et diagnostic de l’infection.

[3] François Jacob, Le jeu des possibles, Fayard, 1981